BAUBOTANIK: DER ENTWURF EINER LEBENDEN ARCHITEKTUR

Ferdinand Ludwig, Daniel Schönle, Ute Vees

Zukunftsfähige Stadtentwicklungskonzepte sollten den Menschen ein Maximum an Lebensqualität bieten und gleichzeitig die negativen Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Mindestmaß beschränken. Ein probates und häufig verwendetet Mittel dazu ist, große ökologisch wirksame Freiflächen zu schaffen, möglichst viele Bäume zu pflanzen und alte Baumbestände zu schützen. Gerade diese leisten einen wichtigen Beitrag zum Stadtklima, indem sie versiegelte Flächen beschatten und so die Entstehung von Hitzeinseln vermeiden, die Luftqualität verbessern sowie Regenwasser direkt verdunsten und in die Atmosphäre zurückführen. Obwohl diese positiven Wirkungen allgemein anerkannt sind, haben Bäume bei der Planung und Umsetzung oft einen schweren Stand und werden häufig anderen Prioritäten geopfert. Kurz gesagt besteht das Dilemma darin, dass sie mit Ihrem Flächenbedarf in Konkurrenz zur dichten Bebauung der Stadt stehen. Diese ist jedoch eine wesentliche Voraussetzung für viele städtische Qualitäten. Denn nur wenn sich Wohnen und Arbeiten, Einkaufsmöglichkeiten, Kultureinrichtungen etc. in enger räumlicher Nähe befinden, ist eine „Stadt der kurzen Wege“ möglich und ein urbanes Lebensgefühl kann sich entwickeln.

Wir sollten Bäume jedoch nicht ausschließlich auf ihre ökologischen Wirkungen reduzieren, sondern auch ihre Gestaltqualitäten betrachten. Mit ihren großen Baumkronen haben sie eine hohe räumliche Präsenz und sind deshalb ideale Gestaltungselemente, um Straßen und Plätze zu gliedern. Sie setzen den harten und leblosen Oberflächen Vielschichtigkeit und Lebendigkeit entgegen, relativieren die Dimension großer Gebäude und stellen den Bezug zum menschlichen Maßstab her. Diese positive Wirkung auf die Psyche und damit auf die Gesundheit der Menschen lässt sich wissenschaftlich belegen: So bewirken bereits 10 zusätzliche Bäume pro Häuserblock einen Anstieg der gefühlten Lebensqualität, die mit einem um 7 Jahre geringeren Lebensalter verglichen werden kann (Kardan et al., 2015). Kaum verwunderlich also, dass die innerstädtischen Parks an den Wochenenden überfüllt sind und es eine immer breitere Masse von Städtern an den Wochenenden raus in die Natur treibt. Gleichzeitig wachsen die europäischen Städte vor allem aufgrund ihrer Attraktivität als Wohn- und Arbeitsort. So scheinen Stadt und Natur in gleichem Maße eine besondere Anziehungskraft auf den Menschen auszuüben. Bereits 1927 beschrieb Kurt Tucholsky diesen scheinbar unlösbaren Widerspruch zwischen Stadtleben und Natur in dem von Architekten viel zitierten Gedicht „das Ideal“:

„Ja, das möchste:

Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse,

vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße;

mit schöner Aussicht, ländlich-mondän,…“

Welche Anziehungskraft im Besonderen von Bäumen ausgeht, wird anschaulich, wenn man sich vergegenwärtigt, mit welchem Eifer Kinder auf Bäume klettern, auf Ästen schaukeln und sich in der Baumkrone verstecken. Der Wunsch, diesen Ort architektonisch zu fassen, drückt sich im Baumhaus aus, das weder eine neue noch eine veraltete Idee ist. Denn architektonische Beispiele, die dem Bedürfnis nach einem Aufenthalt inmitten der Baumkrone nachkommen, finden wir in den unterschiedlichsten Kulturen und mehr und mehr auch in der zeitgenössischen Architektur. Eine besondere Form der Baumhäuser sind die Tanzlinden, die vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert in vielen Teilen Deutschlands und darüber hinaus verbreitet waren und sich teilweise bis heute erhalten haben (vgl.(Graefe, 2014). Hier verschmelzen Baum und Haus zu einer räumlichen Einheit, indem die Äste mit aufwendigen gärtnerischen Methoden so geformt wurden, dass im Inneren der Baumkrone ein grüner Raum entstand, der als Tanzsaal genutzt wurde.

Auf ähnliche Art und Weise, jedoch mit einem primär konstruktiven Ziel, machen sich Angehörige des indigenen Volksstamms der Khasi in Nordindien seit Jahrhunderten die Wachstumsprozesse von Bäumen zu Nutze. In einem jahrzehntelangen Prozess verflechten sie die Luftwurzeln von Gummibäumen derart geschickt, dass sie zu fachwerkartigen Strukturen verwachsen und so lebende Brücken entstehen, die bis zu zwanzig Meter breite Schluchten und Flüsse überspannen.

Links: Lebende Brücken der Khasi (Foto: Patrick Rogers) Rechts: Tanzlinde Peesten (Foto: Förderverein Tanzlinde Peesten e.V.)

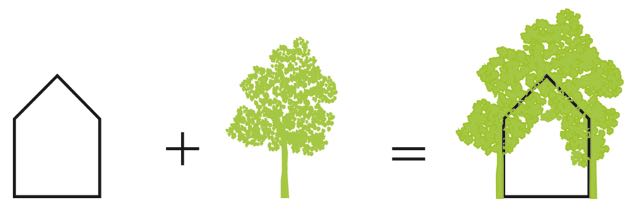

Auch die Baubotanik 1) begreift Stämme, Äste und Wurzeln als „lebende Baumaterialien“ und führt so den Gedanken, Architektur und Baum verschmelzen zu lassen, als eine moderne Form lebender Architektur fort. Sie ist maßgeblich dadurch charakterisiert, dass Bauwerke durch das Zusammenwirken technischen Fügens und pflanzlichen Wachsens entstehen: Bäume bzw. deren Teile werden derart in ihrem Wachstum beeinflusst, untereinander verbunden und mit nicht-lebenden Bauteilen kombiniert, dass sie zu einem pflanzlich-technischen System werden (vgl. (Ludwig, 2012). Dabei verschwimmen Eigenschaften und Aufgaben der Bauteile: Pflanzliche Eigenschaften werden auf das Gebäude übertragen, während Aufgaben, die von technischen Bauteilen erwartet werden, von pflanzlichem Material übernommen werden.

Fusion von Haus und Baum in der Baubotanik (Grafik: Ludwig.schönle)

Dies wird besonders an dem 2005 vom Forschungsgebiet Baubotanik realisierten baubotanischen Steg1 deutlich, bei dem anstelle technischer Stützen Bündel lebender Weiden treten, die als elementarer Bestandteil des Bauwerks die primäre Tragfunktion übernehmen. An den Stellen, an denen diese Stützen mit dem Edelstahlrohr des Handlaufs verbunden sind, entsteht durch Überwallung ein Formschluss zwischen lebenden und nicht lebenden Bauteilen, der durch technisches Fügen allein nicht möglich wäre. Als Gesamtgefüge kommen dem Bauwerk Eigenschaften zu, die sonst nur Pflanzen zugeschrieben werden: Im Wechsel der Jahreszeiten präsentiert es sich nach dem zarten Austrieb im Frühjahr im Sommer als dichter grüner Raum, verfärbt sich dann im Herbst, bis nach dem Laubfall im Winter die geometrische Stützenstruktur wieder erkennbar wird und der technische Charakter der Lauffläche aus Stahl-Gitterrosten stärker in den Vordergrund tritt. Von Jahr zu Jahr nimmt das Bauwerk an Masse und Stabilität zu, indem viele Ruten aufgrund ihres Dickenwachstums untereinander zu einem gemeinsamen Stamm verschmelzen, wobei die Grundgeometrie jedoch erhalten bleibt. Austriebe sprießen in unregelmäßiger Form und Dichte in die Höhe und werden durch regelmäßigen Rückschnitt immer wieder in die gewünschte Gestalt gebracht. So ist das Erscheinungsbild ein Zusammenspiel aus natürlichem Pflanzenwachstum, Umwelteinflüssen und gezielten Pflegemaßnahmen (vgl.Ludwig and Storz, 2009; Ludwig et al., 2012).

Entwicklung des baubotanischen Stegs im Verlauf von 6 Vegetationsperioden. Von links nach rechts: Frühjahr 2005, Frühjahr 2006, Sommer 2006, Winter 2007-08, Sommer 2008, Herbst 2010. (Fotos: Ludwig)

Entwicklung von Details am baubotanischen Steg (2005 bis 2012) (Fotos: Ludwig)

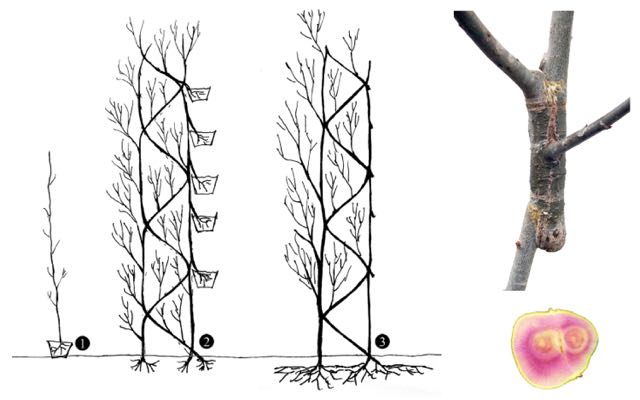

Sehr eindrücklich veranschaulicht der baubotanische Steg damit die Verschmelzung von Baum und Bauwerk in der Baubotanik. Das oben beschriebene Dilemma, die Qualitäten von Bäumen in dichten urbanen Situationen zur Geltung zu bringen, löst er jedoch noch nicht. Allein aufgrund seiner – verglichen mit in der Stadt üblichen Bauwerken – geringen Größe könnte er im urbanen Kontext kaum bestehen. Und auch die verwendeten Weidenarten würden im Schatten großer Häuser verkümmern. Um dem städtischen Maßstab näher zu kommen und um in kurzer Zeit grüne Bauwerke in der Dimension ausgewachsener Bäume entstehen zu lassen, wurde am Forschungsgebiet Baubotanik das Verfahren der Pflanzenaddition entwickelt. Dabei werden junge, in speziellen Behältern wurzelnde Pflanzen derart im Raum angeordnet und so miteinander verbunden, dass sie zu einer pflanzlichen Einheit verwachsen. Die Pflanzen werden anfangs einzeln mit Wasser und Nährstoffen versorgt und mittels temporärer Hilfsgerüste in Form gehalten. Im Verlauf der weiteren Entwicklung entsteht durch sekundäres Dickenwachstum eine selbsttragende und belastbare Struktur, sodass die Hilfsgerüste obsolet werden. Vor allem aber wird erreicht, dass der Transport von Wasser, Nährstoffen und Assimilaten von der untersten Wurzel bis zum obersten Blatt erfolgen kann und die untersten, in den Erdboden gesetzten Pflanzen, ein sehr leistungsfähiges Wurzelsystem entwickeln. Die im Gerüstraum angeordneten Wurzeln werden dadurch überflüssig und können entfernt werden. Die entstandene Pflanzenstruktur ist nun selbstversorgend und daher genauso robust wie ein natürlich gewachsener Baum. (Ludwig et al., 2009)

Prinzip der Pflanzenaddition (Abbildungen: Ludwig)

Als Demonstrator dieser Idee und als ein baubotanisch-städtebauliches Experiment entstand 2012 zur Landesgartenschau in Nagold der Platanenkubus1. Das dreigeschossige Bauwerk mit Abmessungen von ca. 10x10x10 Metern war direkt nach seiner Errichtung als grüner Aussichtspunkt nutzbar und nimmt durch sein unmittelbar vorhandenes Grünvolumen viele ökologische Qualitäten Jahrzehnte alter Bäume vorweg.

In diesem Anfangsstadium bilden auf sechs Ebenen in Pflanzgefäßen angeordnete junge Platanen grüne Wände, die einen nach oben offenen Raum umschließen. Im Inneren sind auf drei Ebenen umlaufend Wartungsstege für die Gärtner und an der Westseite Besucherplattformen angeordnet, die über einläufige Stahltreppen erschlossen sind. Wenn im Laufe der weiteren Entwicklung die Pflanzen miteinander verwachsen und die Pflanzgefäße entfernt werden, sollen auch die nicht mehr benötigten Wartungsstege rückgebaut werden. Die gesamte Konstruktion wird anfangs von vertikalen Stahlstützen getragen, die entfernt werden sollen, wenn die Pflanzenstruktur so stabil geworden ist, dass sie alle auftretenden Lasten aufnehmen kann.

Links: Platanenkubus Nagold unmittelbar nach baulicher Fertigstellung. Rechts: Visualisierung eines möglichen Zustand in ca. 20 Jahren. (Abbildungen: ludwig.schönle)

Entwicklungsprognose der baubotanischen Konstruktion, Platanenkubus Nagold (Abbildung: ludwig.schönle)

Im Laufe der Zeit wird sich der Raum nach oben hin mehr und mehr schließen, da sich hier die Baumkrone entwickeln wird, während im unteren Bereich die mit den Jahren dicker und knorriger werdenden Stämme stärker hervortreten werden. Wenn sich in den kommenden Jahren das Gartenschaugelände zu einem neuen Stadtquartier entwickeln wird, soll der Platanenkubus als baubotanischer Quartiersplatz dienen. Im Gegensatz zu den ihn dann umgebenden Stadthäusern, die exakt den Vorgaben der Architekten entsprechen werden, kann die Gestalt des Platanenkubus nur als Vision, maximal als Prognose, entworfen werden. Nicht planbare Umwelteinflüsse, mögliche Krankheiten oder lokale Einflüsse wie Hagel werden die Pflanzen teils stärker, teils schwächer wachsen und teils auch absterben lassen. Dieser Umstand erfordert ein Denken in Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, das beim Kubus unter anderem in der redundanten Struktur des Tragwerks zum Ausdruck kommt.

Oben: Prognose der räumlichen Entwicklung, Platanenkubus Nagold. Unten: Verbindung der Pflanzen mit Schrauben, Entwicklung einer solchen Verbindung in einer Versuchspflanzung (Abbildungen: ludwig.schönle)

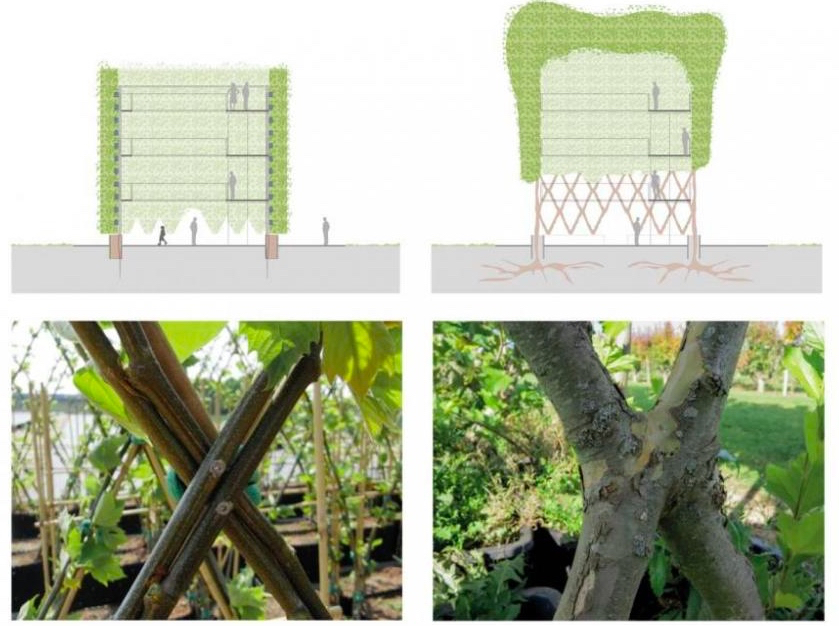

Insgesamt wirft die Baubotanik durch ihren prozessualen Charakter Fragen der Zeitlichkeit auf: Welche räumliche Qualität soll zu welchem Zeitpunkt angestrebt werden? Welchen ökologischen Wert bringt das Gebäude in seinen verschiedenen Entwicklungsstadien? Wie kann auf neue Gegebenheiten und Umstände reagiert werden? Zwar wird auch ein baubotanisches Gebäude geplant und errichtet, der Architekt verliert aber die absolute Gestaltungshoheit und wird zum Co-Designer der Natur. Diese Ungewissheit lässt aber auch eine Neugier aufkeimen und weckt Emotionen, die wir Architektur gewöhnlich nicht entgegenbringen. Mit dieser Faszination für das Ungewisse setzt sich der baubotanische Beitrag für das Haus der Zukunft in Berlin von ludwig.schönle auseinander.1 Laut der Auslobung sollte das Bauwerk ein „Schaufenster in die Welt von morgen“ sein und damit Dinge beherbergen, von denen wir heute noch nicht wissen, wie sie aussehen werden. Der Entwurf interpretiert den daraus abgeleiteten Anspruch, Zukunft architektonisch zu thematisieren, mit einer den gesamten Baukörper umhüllenden baubotanischen Fassade. Einer Fassade also, von der wir nicht wissen, wie sie sich in Zukunft einmal genau präsentieren wird. Gleichzeitig ist sie integraler Bestandteil des klimatischen Gebäudekonzepts: Im Sommer kühlt das Laub durch Transpiration die Luft und ist eine effektive Verschattung, im Winter lässt es maximale Sonneneinstrahlung zu und nutzt so natürliche Gegebenheiten für ein ganzheitliches Klimakonzept. Zur Stadt hin präsentiert sich das Gebäude also als ein großer, künstlich gebildeter Baum. Im Inneren windet sich unmittelbar an der Baum-Glas-Fassade eine breite Rampe nach oben, die es den Besuchern ermöglicht, die Baumkrone auf unterschiedlichen Höhen zu erleben. Durch die rautenförmige Struktur der gleichermaßen natürlich gewachsenen wie technisch konstruierten Stammstruktur streift der Blick der Besucher die sich im Wind bewegenden Äste und Blätter. Je nach Jahreszeit und Himmelsrichtung sind Ausblicke über die Spree zum Reichstag, zum Kanzleramt oder zum Berliner Hauptbahnhof möglich. So wird aus der dritten Haut, als die die Architektur gerne bezeichnet wird, eine dritte Schicht, die gleichzeitig einen neuen Lebensraum schafft. Nämlich den von Vögeln und Insekten, die damit wieder ins unmittelbare Umfeld des Menschen einziehen. Tucholskys im eingangs zitierten Gedicht „das Ideal“ ausgesprochener Wunsch nach einer „Bibliothek

Wettbewerbsbeitrag zum Haus der Zukunft, Berlin (Abbildung: ludwig.schönle)

Fußnoten:

1) Der Begriff Baubotanik wurde am Institut Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen (IGMA) der Universität Stuttgart geprägt, an dem 2007 von Prof. Gerd de Bruyn das Forschungsgebiet Baubotanik gegründet und als ein fächer- und institutionsübergreifendes Netzwerk etabliert wurde.

2) Entwurf und Umsetzung: Ferdinand Ludwig, Oliver Storz, Cornelius Hackenbracht

3) Entwurf: ludwig.schönle (Ferdinand Ludwig und Daniel Schönle),

Wissenschaftliche Begleitung: Forschugnsgebiet Baubotanik, IGMA, Uni Stuttgart.

4) Wettbewerbsauslobung: BBSR 2012; 3. Preis.

Literatur:

GRAEFE, R. 2014. Bauten aus lebenden Bäumen, Aachen, Berlin, Geymüller Verlag.

KARDAN, O., GOZDYRA, P., BRATISLAV, MISIC, MOOLA, F., PALMER, L., J., PAUS, T., BERMAN & G., M. 2015. Neighborhood greenspace and health in a large urban center. Scientific Reports, 5.

LUDWIG, F. 2012. Botanische Grundlagen der Baubotanik und deren Anwendung im Entwurf. Doktorarbeit (PHD), Stuttgart.

LUDWIG, F., DE BRUYN, G., THIELEN, M. & SPECK, T. 2009. Plant stems as building material for living plant constructions. In: THIBAUT, B. (ed.) Sixth Plant Biomechanics Conference. Cayenne, French Guyana, France: UMR EcoFoG.

LUDWIG, F. & STORZ, O. 2009. Der Steg, ein baubotanischer Prototyp. Bauwelt, 1-2, 60.

LUDWIG, F., STORZ, O. & SCHWERTFEGER, H. 2012. Living Systems. Designing Growth in Baubotanik. Architectural Design Journal, 82, 82–87.

Bildmaterial: Ferdinand Ludwig, Daniel Schönle